香港街頭手寫揮春檔是農曆新年前夕的一道特色風景,一家有66年歷史的雜貨店,去年開始與80後的本土文化博客合作設立揮春檔,以傳統圍村的”桔紅色”為底色,用黑色墨汁寫上”魚蝦大信”、”喜鵲鳴春”等懷舊的祝福語,也有合體字以及中西合壁的”斗方”揮春,希望傳承本土特色的揮春之餘,也吸引參觀者了解揮春文化的演變。有年青顧客表示,擔心香港傳統揮春文化會失傳,亦欣賞中西合璧特色造字的創意。

粵語的”揮春”即是”春聯”,是農曆新年使用的傳統裝飾,香港島上環荷李活道一帶,每逢農曆新年前一星期左右,聚集了很多街頭手寫揮春檔,成為一道特色的節日風景。

老店街頭揮春檔帶出港人農曆新年情懷

距離荷李活道不遠的上環水坑口,一家有66年歷史的雜貨店”朱榮記”,第二代傳人朱耀昌去年開始,與80後的本土文化博客阿金合作,在店舖入口處擺設街頭揮春檔,傳承香港本土特色的揮春文化。

朱耀昌接受美國之音訪問表示,香港人一向重視農曆新年,他希望疫情過後揮春檔能夠為附近街坊增添喜氣洋洋的節日氣氛,帶出香港人過往慶祝農曆新年的情懷,讓手寫的揮春祝福語貼在家中裝飾,而不是透過電子通訊傳達,不過,為了避免食環署人員巡查,今年揮春檔由街頭移到店舖入口處。

朱耀昌說:食環署(人員)會說(揮春檔)不要擺在街上,或者怕會有(人)再來投訴,有這些問題出現,所以今次(揮春檔)就擺在我們的店舖裡面,其實這個也是想帶出香港的情懷,因為香港人其實很著重(農曆)新年的,但是最近這兩、三年因為疫情,家家戶戶都簡化了很多(賀年)的情況,今年我希望在疫情過後能夠帶動每個家庭,他們都有一種家庭的氣氛,以及讓那些祝福語能夠給每個家庭感受到那種快樂,因為這些祝福語真的我想無論是富貴也好、健康也好,都是一個很好的祝福,希望今年大家都是好好的。.

傳奇紅膠豬錢罌”賣一隻少一隻”

除了擺設揮春檔,朱榮記也出售很多香港特色的懷舊產品,包括”膠櫈仔”、水壼之類,而店舖門口前斜坡路肩上放置的一排紅色膠豬錢罌,可以說是該店的招牌貨品。

朱耀昌表示,這款紅色膠豬錢罌代表1970年代香港塑膠製造業最興盛的時代,當時幾乎家家戶戶的小朋友都有這款紅膠豬錢罌,讓小朋友學習儲蓄之餘,也代表農村富貴的象徵。

朱耀昌說:紅膠豬其實就是香港地道的一些文化產品來的,為甚麼呢﹖因為這個紅膠豬代表了塑膠業的興盛,以及代表著當時農村的社會,以豬成為一個農村富貴的象徵,我自己因為店舖叫做”朱榮記”,我們取了諧音”豬”,那這個紅膠豬就是我們朱榮記的一個代表,簡直是我們朱榮記的一個特別的其中一個傳奇的貨品來的。

朱耀昌表示,這款紅膠豬錢罌是舊式塑膠廠以吹氣方式製造,大約10年前已經停產,也沒有新的工廠可以再生產,該店收購的存貨目前只剩下100多隻,真的是”賣一隻少一隻”,可能今年內存貨賣光就沒有了。

傳承香港特色街手寫頭揮春文化

80後的阿金與朱耀昌同樣愛好研究香港歷史文化,他們去年開始合作擺設揮春檔,就是希望傳承香港特色的街頭手寫揮春文化。

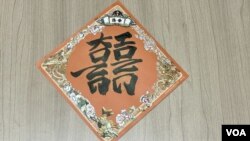

阿金接受美國之音訪問表示,可能不是很多人知道揮春其實是非物質文化遺產,他的揮春檔名為”香港揮春”,就是分享以傳統香港圍村或者漁村的”桔紅色”為底色,用黑色墨汁寫上各種富有地方生活文化特色祝福語的揮春。

阿金說:很多人都覺得揮春應該紅色的,是不是﹖但其實這種(顏色)我去那個布袋澳(漁村),有一個布袋澳婆婆說這種(顏色)不是橙色來的,我問她為甚麼用這種橙色,她說叫做”桔紅色”,因為以前(揮春)的紅色就叫做”桔紅”,英文是”Lucky Red”(幸運紅),即是有雙重意思,其實以前(揮春)的顏色是這樣的顏色,即是寫揮春以前是這樣的顏色來的,為甚麼用這種(顏色)的揮春,我以設計學的角度看,這種橙色(紙)用黑色墨水寫(字)是Contrast(反差)大過在紅色紙寫。

反映香港揮春文化演變軌跡

阿金表示,他寫了一些坊間不是經常見到的揮春字句,包括”魚蝦大信”、”喜鵲鳴春”等懷舊的祝福語,他覺得這些都是研究揮春的有趣之處,反映香港一個”彈丸之地”,也有不同地方獨特的揮春寫法,再對比新派的揮春很多以”食字(諧音)”入句,看到香港揮春文化的演變軌跡。

阿金說:揮春其實我研究很有趣的,你去元朗屏山那些香燭店,與你(去)上環那些香燭店,與香港仔的香燭店,其實賣的揮春都是很不同的,即是圍村的揮春有它自己的字句,我們市區人有我們(揮春檔)最上面那層就是”身體健康”之類,即是我們成長以來都會覺得就是這些揮春了,現在慢慢進化到一些揮春開始立體化了,用很多很花巧的印刷,然後你會見到很多揮春就是”掂過碌蔗”(事情發展非常順利)、”肥過豬頭”,其實愈來愈口語化,我覺得不是說不好,但是我想分享這些以前的揮春與現在放在一起,大家會見到揮春文化的演變史,或者你會見到那個變化。

阿金亦寫了一些較不常見的合體字斗方揮春,包括”日進斗金”、”招財進寶”等,也將Hong Kong用毛筆字寫成紅雙喜的”囍”字。

阿金說:其實這個design(字型)不是我設計的,很久(之前)我小時候讀設計已經見過這個(字型),但是用毛筆字寫就是、可能我未見過吧,那我就想試試用毛筆字詮釋一下這個、在我眼中以前很小的時候,這個很經典的一個design(字型)出來。

四色印刷紙上手寫揮春”水火不容”

阿金表示,去年第一次與朱榮記合作設立揮春檔,售賣的揮春是他手寫的印刷版,今年則是每張都由他親手書寫,顧客的反應更為熱烈,他覺得手寫揮春會令人更有觸感,而他使用的揮春紙除了傳統的桔紅色,邊框亦印有很多傳統的祝福圖騰,包括龍鳳呈祥、左右門神、大澳楊侯古廟八仙以及黃大仙祠麒麟等,所有揮春紙都是在香港印刷,而在四色印刷紙上手寫揮春,阿金形容是”水火不容”,寫起來並不容易。

阿金說:這個設計其實是你要手筆在一張印刷了的紙,其實是非常、我又不能說是”不可思議”,但是”水火不容”的,即是你其實印刷了四色的紙你是上不了墨汁的,但是如果你要印宣紙它就印不了那些(邊框)圖案,所以其實這個版本我不是想刻意去創新,但是我想在我小時候,8、90後就是紅色那些揮春,留著那個(邊)框,因為那個(邊)框為甚麼以前的人有這些東西呢﹖因為其實他們是想加上很多祝福的元素在其中,福、祿、壽、喜,有那些圖騰,其實每個這些東西(圖騰)都是有它的意思,我再重新去詮釋出來。

同處一個香港不同生活方式

阿金又表示,揮春的出現亦反映以往農村的生活文化,無論是農民還是漁民都是”睇(看)天食(吃)飯”,對新一年春回大地特別有感覺,亦反映同處一個香港都有不同的生活方式及文化。

阿金說:揮春最開頭那時候、即是以前鄉村的人,即是幻想以前那個年代,其實是他們打魚以及耕作,很看天的,他們新的一年因為他們經歷過冬天一個很嚴苛的環境,來到新一年他們會有盼望、祝福,為甚麼他們會寫那些”春回大地”,即是現在我們(香港)不會覺得有”春回大地”這件事情的,其實它(揮春)是會看到以前那個年代那種文化,只能說是同一個香港有不同人在生活,他們都有相對的文化,文化沒有說好還是不好,是講求那個獨特性,為甚麼圍村人會貼這種揮春,我們現代人、即是我不是說分開些甚麼,我們市區人是不會貼亦都沒聽過,但是我們同處一個香港。

年青人憂傳統手寫揮春文化失傳

8、90後的香港市民Kiki在社交網站看到有關阿金街頭揮春檔的帖文,星期二(1月28日)農曆除夕日到場參觀。Kiki接受美國之音訪問表示,她喜歡香港歷史文化,她認為如果香港人不關注本土歷史文化,擔心香港傳統揮春文化會失傳,亦欣賞中西合璧特色造字的創意。

Kiki說:自己都喜歡歷史,而且會覺得好像如果香港人都不珍惜自己的本土文化的話,就會很難有人去傳承下去,我覺得它(街頭手寫揮春)愈來愈少的時候,就需要有人傳承下去,因為我都怕它會失傳、會消失了,所以就希望大家會更關注多些(街頭手寫揮春)。我之前就是見到朋友的IG Story有香港那個雙囍、”Hong Kong”就是反轉了,我就覺得這樣相當有趣,那我就會喜歡那個(字型),我最喜歡就是那個,而且他(阿金)有一句”日進斗金”,我覺得那個(合體字斗方揮春)我都覺得比較特別一些。

Kiki表示,今年可能較多香港人外遊,她覺得過年的氣氛沒有以往熱鬧,傳統年宵市場的攤檔也失去以往百花齊放、售賣諷刺時弊產品的特色,她認為香港人應該學會如何在狹蓬中尋開心,至於新年願望主要是身體健康。

Kiki說:大家都明(白)甚麼事情,不過,可能大家都要在狹蓬之中要想想怎麼生存,怎樣去在不開心的時候盡量找一些開心的事情去做一下,我想自己作為一個小市民應該都、我又不是一個樂觀的人,我想都不能左右或者沒辦法去令到這個大環境是怎樣,但是都是”盡做”吧。(新年願望)我想主要都是身體健康,大家都要開心地去過(生活)這樣就OK。

冀政府重視保育傳統文化特色

香港市民阿Duck農曆除夕日到朱榮記寫生,她將朱榮記畫成一隻招牌紅色膠豬錢罌,當中也有阿金的手寫揮春檔,她覺得富有香港農曆新年的氣氛。不過,阿Duck也認為今年很多香港人外遊,農曆新年的氣氛沒有以往熱鬧,加上去年經濟環境欠佳,很多老店結業,她認為港府應該重視保育傳統文化特色,比發展熊貓經濟更能夠吸引遊客振興經濟。

阿Duck說:COVID(疫情)之後大家的經濟又不好,我想是全球性都差,基本上現在是,香港又沒甚麼新基建,各行各業都”麻麻地”(不太好),租(金)又不減,我覺得開舖的人現在真的很痛苦,但是這個惡性循環吧,你那些(店)舖”係咁執”(不斷結業),你香港沒有了吸引力,外國人都不會來玩,你有些甚麼競爭能力﹖沒有啊﹗然後香港有特色的那些(霓虹)招牌、美的東西,就拆得很快,但你(政府)重置的那些東西又毫無吸引力,即是例如我覺得現在所謂那些”熊貓經濟”,就在18區裡面放了一堆熊貓,我不知道它(政府)浪費了多少錢,但是我覺得為甚麼你不保留一些我們(香港)有的、”靚”(美麗)的舊樓、舊區,好過你弄一堆膠(熊貓)在那裡,我覺得沒有意義的,即是”靚”(美麗)的東西,我常常去旅行,我覺得”靚”(美麗)的東西是看那個地方歷史性的東西,而不是你(政府)找人畫一堆不知(道)甚麼的東西。

論壇