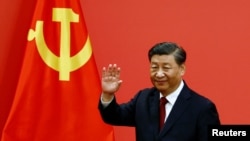

10月23日,中共二十屆一中全會結束,中共新一屆政治局常委與中外媒體見面。英國《經濟學人》雜誌(The Economist)北京分社社長任大偉(David Rennie)是為數不多獲准進入中國人民大會堂報道二十大的西方記者之一。任大偉告訴美國之音,這是他與他的西方同行報道20大期間最關注的時刻。在談及報道過程中的見聞,他說,最令他吃驚的是隨處可見對習近平的大量阿諛奉承。任大偉說,這與他1990年代被派駐到北京做報道時大相徑庭。他說,與其說參加20大的中共代表很重要,不如說他們更像“臨時演員”。而新冠疫情爆發差不多三年來,中國基本上已經是一個與外界隔絕的國家。

最關注的時刻,猜測誰是繼任者

任大偉星期四(10月20日)接受美國之音專訪時說,在報道中共黨代會時,西方記者關注就是新一屆中央委員會第一次全體會議(一中全會)後新一屆領導人集體亮相的出場順序,因為那一刻真正展示了中共高層幾個月,甚至幾年以來的權力佈局和角鬥的結果。

“新的政治局常委將跟隨他(習近平)上台,應該有六到七個人。當然,這個數字有時也會發生變化。每個人都會關注誰會跟在他後面出台。如果他們按照級別和資歷排序,我們希望看到它(中共)是否選擇了繼任者。常委上台後,你可以看到,誰排得足夠靠前,誰又足夠資深,可能在五年內成為繼任者?誰在五年內即不算太老,也不算太年輕,能接替領導?”

任大偉解釋說,15年前,外界之所以確定習近平將成為中國下一個十年的領導人是因為習近平緊跟著當時的領導人胡錦濤之後出場,排在他的主要政治對手李克強之前。習在李之前出來就告訴大家,習近平將成為總書記,而李克強會是二把手,出任總理。

任大偉感嘆,作為世界第二大經濟體的中國,用這樣的方式來讓外界猜測中共內部的權利更替很奇怪。

他說:“這是一種儀式,有點像新教宗的選舉,也有點像一種帝國的儀式,但對於一個像中國這樣強大、重要的國家來說,這是一種非常奇怪的方式來告訴世界它是如何選擇新領導人的。”

任大偉說,採訪20大這樣的事件對外國記者的另一個的挑戰是在充滿共產黨意識形態的術語中讀懂大會的報告,並試圖找出與以前的細微不同。

任大偉還補充說,如果看不到明顯的繼承人,就有理由相信習近平可能不只是獲得第三個任期,而是另一個十年或是終身制。

10月23日,新一屆政治局常委已經悉數亮相,其中習近平69歲,李強63歲,趙樂際65歲、王滬寧67歲,蔡奇66歲,丁薛祥60歲,李希66歲。緊跟習近平出場的是李強,唯一符合接班人年齡的人是丁薛祥,但是,到目前為止,沒有人認為丁薛祥會是接班人。新常委全是習近平的鐵桿擁護者。

另外,據官方發布的二十屆中央政治局委員名單,前總書記胡錦濤最中意的“接班人”,二十大前熱議的總理人選胡春華並沒有入列,只是二十屆中央委員。外界評論,胡春華的出局顯示胡錦濤所屬的“團派”力量全軍覆沒。

對習近平的阿諛奉承隨處可見

任大偉說,報道二十大期間,最令他吃驚的是對習近平的奉承和阿諛隨處可見。

他說:“本屆黨代會最引人注目的一件事,就是對習近平的大量奉承。在每一個層面,每一次與中國官員的會面,無論你是去參加一個討論外交工作和外交政策的新聞發布會,還是你去參加一個關於經濟政策的新聞發布會。黨代會開幕的當天也是,我們幾個人獲准向那兩千三百名代表中的一些人提問。這些代表是他們(中方的會議組織者)精心挑選的,為了在電視上好看,所以我們看到有穿著制服的宇航員,有穿著傳統服裝的少數民族代表,各種各樣可以出現在電視上的人物。 他們在回答中國記者提問時的回應常常是對習近平的讚美,達到了一種非同尋常的程度。”

任大偉提到一位來自自浙江農村的村黨支書記。他說,她談到習近平去她所在的村子訪問,以及他的各種讓農村更加繁榮的工作。她告訴中國記者,甚至在習近平訪問他們的村子之前,村民每天都會收看新聞聯播,希望聽到習總書記的聲音,希望看到習總書記,因為覺得總書記是他們的家人。

任大偉說,現在的情況與1990年代後期他第一次被派駐到中國的時候,完全不一樣。

他說:“那時候,沒有人以這種非常個人化的方式奉承當時的黨的領導人江澤民,或者當時的總理朱鎔基。我想,90年代後期,距離毛澤東去世大約也就25年左右。我想,人們對這樣的奉承感到非常焦慮,因為聽起來有點太毛主義了。我們已經有了教訓,用那樣的方式管理中國並不好。”

他說,他相信經歷過毛澤東時代的年長的中國人對隨處可見對習近平的奉承和阿諛應該會感到焦慮。

看似重要的黨代表 更像“臨時演員”

任大偉說,他和他的同行被安排在會場的後面,在軍樂隊的後面觀看了開幕式。但是,對他來說,開幕式的整個感覺讓他覺得自己“幾乎就像在某種加冕典禮上的外國客人一樣。你很清楚自己置身於一個非常重要的儀式中,而中國參與者也明白他們在扮演著一個非常戲劇化的角色。”

他說,人民大會堂很莊嚴,與會的2000多名代表看起來也很重要,因為他們代表了9600萬黨員,但是,在他看來這些代表就像臨時演員。

“這些代表也被選中並不是因為他們很強大。所有重大決定都是在人們,特別是我這樣的外國人,一無所知的閉門會議中提前做出。他們也是這個巨大的共產主義權力劇場的,這種巨大的儀式中的臨時演員。而我們這些在人民大會堂後面的外國記者,我們連臨時演員都不是。我們就像那種被派來觀看(儀式)的外國特使。我們坐在人民解放軍軍樂隊後面。有些人會帶雙筒望遠鏡,因為離舞台太遠了。”

不敢接受中國同行的採訪

任大偉是少數幾個獲准到人民大會堂報導20大的西方記者。由於美中關係的惡化,只有少量美國記者,包括美國全國公共廣播電台(NPR)和彭博新聞社(Bloomberg)的記者獲准進入人民大會堂。美國幾家著名的媒體機構,《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》記者都沒有出現在人民大會堂。美國之音駐華記者至今也沒有拿到去中國的簽證。

任大偉告訴美國之音,人民大會堂內大約有100多名外國記者,但是大部分都是非民主國家的記者,“中國的朋友”。他認為,大部分西方國家記者沒有獲得邀請可能是因為西方記者希望以更平衡的方式報道中國,而這不是中共喜歡的方式。

儘管這樣,任大偉說,為數不多的西方記者在20大的報道現場也成了中國媒體追逐的對象。任大偉說,他明白,中國媒體希望藉助西方媒體的權威來展示中國有多麼重要。但是,他非常小心地拒絕了他們的採訪要求,因為他知道中國媒體不會展示他們所有的觀點。

任大偉說,作為世界第二大經濟體,西方自然關注中國執政黨的二十大,但是西方人同時也非常不滿或擔心習近平過於集中權力。他說,過去十年,習近平系統地摧毀了中共在文化大革命之後出台的權力限制措施,重塑了強人政治。他的第三任期明顯違反了這樣的規定,而他最近一兩年的措施要導致了中國經濟增長放緩。任大偉說,他會試圖給出這樣的一個“公正且平衡的”觀點,但是這樣的回答是不會完整地出現在中國的官媒和黨媒上的。

他說:“我們都知道,如果你給那個觀點比較平衡的訪問,他們只會使用你所說的10%。他們唯一會用的是,這是一個非常重要的事件,《經濟學人》也這麼說。僅此而已。所有這些經驗告訴我們,永遠不要接受中國官方媒體的採訪,因為在報道中保持平衡和公平並不是他們的工作。習近平本人幾年前在訪問中國央視的時候就說過,他說在中國,媒體的工作是解釋共產黨政策的正確性。黨媒姓黨。”

10月22日,中國中央電視台“央視新聞”就有這樣一則題為“未來可期,報道二十大的外媒記者這樣寄語中國”的新聞。新聞中,中國記者採訪了來自巴基斯坦、古巴、巴西、阿爾及利亞以及約旦的記者。在央視的鏡頭和報導中,他們都說著對中國的讚譽。

二十大前夕,任大偉和他的同事推出了眾多關於中國和習近平的全面和比較平衡的報道。比如,在一個題為《太子》(the Prince)的八節播客(Podcast)中,任大偉和他的同事通過對前中共官員、曾經近距離接觸習近平的人以及異議人士等多位受訪者的訪問,追溯了習近平的少年和青年經歷,並揭示他成長為“中共最有權勢的人”的過程,向外界展示一個與中共官媒中“不同的習近平”。

任大偉說:“關於他們童年的宣傳故事也經過了修飾和修飾,以適應黨的敘述方式。他是一個神秘的人物,同時也是一個非常知名的人物”。

從中共官員那裡得不到“令人興奮”的答案

任大偉不僅獲准參加了10月16日在人民大會堂的開幕式,而且還成了開幕式前“黨代表通道”時間唯一獲准提問的西方記者。他特別強調,他並不是臨時發問的,而是事先按照要求將問題提交給了主辦方審查。

他說:“我們被告知在黨代會開幕式之前可能有機會採訪其中一些代表,但我們沒有被告知代表是誰或他們有哪些特長。他們說,你要先提交問題。對於新聞機構來說,這實際上是一個相當艱難的決定。有一些新聞機構根本拒絕提交問題,因為他們認為這是不恰當的,這只是試圖控制我們。不過,我們決定,我決定還是提交了問題,不過,我在《經濟學人》的文章中寫清楚了這件事。我們提交了一個問題,這是經過他們篩選的。我試圖對我們必須提前提交問題這件事保持透明。”

任大偉說,他最後決定問一個比較不那麼針對性的問題--“你認為歷史將如何記住今年的二十大?”他說,他記得來自中共中央黨校的一位副校長回答了他的問題,但是答案“很長,也不是非常有趣。”

在新華社10月16日題為“數說二十大:掌聲,為盛會而起”的報道中,中國媒體是這樣報道任大偉的提問的。 “‘您認為歷史會怎麼樣記住今年的二十大?’在16日的‘黨代表通道’上,英國《經濟學人》雜誌駐京記者向二十大代表、中央黨校(國家行政學院)分管日常工作的副校(院)長謝春濤提問。謝春濤說:‘黨的二十大,一定會對中國未來發展起著重要引領、推動作用,一定能夠使中國式現代化更穩、更快、更好地推進,一定會成為實現中華民族偉大復興進程中的重要里程碑。’”

任大偉說,對西方駐華記者來說,在中國採訪共產黨官員的一個重大挑戰就是他們的回答不會讓你覺得新穎或是興奮,有時為因此感到沮喪。

“你經常會採訪到中國官員,如果你看過《人民日報》,官方政策的報紙。如果你看過,那麼你會發現,你採訪的官員正對你讀著與《人民日報》完全相同的用詞,他是看著一張紙條讀的。在他們的系統裡,他們並不需要贏得選票,所以他們也不需要說出令人興奮的話。他們的工作是正確傳達黨的路線,否則他們會遇到麻煩。”

與中國人討論敏感的政治問題很難

任大偉說,他當了很多年記者,去過很多國家。他發現和中國人討論政治很難。作為一個外國記者,他甚至覺得問陌生的中國人敏感的政治問題是一種不負責任的行為。

他說:“與中國人談論政治是很困難。你去找一個陌生的中國人,問他們對習近平的看法,這很難。作為一名外國記者,去問一個完全陌生的人對習近平的看法,而且他們的看法可能被別人聽到,這也是一種不負責任的做法,因為後果是相當嚴重。你知道我在中國旅行時,通常會被中國警察或國安人員跟踪。所以,你必須對你的提問倍加小心。”

不過,任大偉說,雖然不能直接問中國人“他們愛不愛(中共)黨,愛不愛習近平?”但是,他還是通過問別的問題了解到中國人對現任政府是否滿意。他說,駐外多年的經歷告訴他,有兩個問題在任何國家的民眾都很重要,不管是民主國家還是中國這樣的國家。那就是,第一,你覺得這個國家的發展方向是正確的嗎?第二,你認為你的孩子會比你活得更好嗎?

任大偉說,他在為《經濟學人》雜誌撰寫專欄“茶館”第100期的時候曾經到過四川的一個很老的茶館,與當地的老年人交談。他發現,對那兩個問題的回答,老人的答案是肯定的,但是也透出了很多壓力。

“他們中的一些人告訴我,當然,我們的孩子,我的孫子,比我們年輕的時候過得好多了。但是,他們同時也告訴你,他們面臨很多的壓力。比如,我們不得不借錢來請家教,這樣他們才能取得好成績,考上一所好大學。如果孫子要結婚,我們不得不借錢給他們買房子,因為如果他們沒有房子,就沒有女孩嫁給他。我們還得出錢辦婚禮,給女孩家嫁妝,這樣他們才能結婚。所以壓力很大。”

在西方,很多人相信,改革開放以來,中國共產黨之所以能穩穩地把握著權力是因為中共和中國人民之間存在著默契的“經濟契約”,那就是,共產黨將控制一切政治權力,而普通中國人會在物質上生活的更好。

幾十年以來,中國經濟的高速發展確實讓老百姓的生活越來越好,但是,分析人士擔心,習近平的一系列政策正在將中國和中國人累計的財富揮霍掉。

二十大前,習近平的系列政策,包括新冠疫情的“清零”政策,對私營企業的打壓,已經給中國經濟造成了很多的問題。目前中國面臨經濟發展放緩、失業率攀升,特別是年輕人的失業率等多重“逆風”。長期以來,一直是中國人財富和中國經濟底氣的房地產業發展低靡。任大偉說,如果中國有反對黨以及自由媒體的存在,他相信習近平的這些政策都會遭到指責。

雖然如此,不少富有的中國人用腳作出了選擇,“潤”出中國,前往美國和新加坡等國。

習近平不會注重與中國人的經濟契約

任大偉認為,習近平不再注重這樣的一種契約。

“對過去一兩年報道中國的人來說,習近平是不會這樣看待這個‘契約’,習近平非常關注國家安全威脅,以美國為首的外國敵對勢力,以及美國試圖壓制中國的概念。因此,中國需要為自己在國內開發技術做更多的事情,這樣它就不會依賴外國技術,中國需要增加國內經濟循環,這樣就不會因為像特朗普政府時期的貿易制裁而受到傷害。這損害了經濟增長,事實證明,如果你讓習近平在政治控制和國家安全以及經濟增長和讓公司變得更大更富之間做出選擇,他會選擇控制,黨的控制。”

習近平在各種場合的講話已經證明了這點。任大偉說,很明顯習近平是“願意損失一些經濟增長、活力、繁榮和財富”來換取對“穩定”和中共的統治。

任大偉說,中國共產黨與中國民眾之間的經濟契約失敗後,民族主義將是習近平重要的一張牌。任大偉說,民族主義顯然是新社會契約一部分,而且這已經是一股非常強大的力量了。

“我們經常會看到,不僅在官方媒體,在領導人的講話中,甚至在學校。孩子們在很小的時候,在幼兒園裡,兩三歲的孩子穿著小小的軍裝聆聽關於紅軍、關於長征以及被教授著日本人如何侵略中國的這些小故事。在小學,你會看到孩子被帶到紀念館了解日本人在1930和1940 年代佔領中國時犯下的暴行。當然,暴行的確存在,中國也確實遭到入侵。但是在中國,他們(中共)要讓人們牢記的訊息是在中國共產黨統治中國之前,中國無法保護自己,它很弱,它遭受了一個世紀的屈辱。現在,官方媒體,在領導人的講話,在學校教育中,傳達的信息是,中國再次變得強大,正在成為一個大國,就像它在歷史上曾經有過的那樣。但是,美國、英國和其他西方國家這樣的國家不願意看到中國崛起,因為他們太種族主義和太自私,不允許一個非西方的國家變得像他們那樣強大。”

任大偉說, 現在中國反美的情緒非常強烈,與自己25年前在中國的時候非常不一樣。他說,他的美國同行在中國採訪時已經有點難找到採訪對象。 “因為人家會說,你是美國人,你是我們的敵人,我們不會跟你說的。”他說,他的情況稍微好一些,但是也沒有好很多,因為英國被認為是美國的“走狗”。

中國漸成與外界隔絕的國家

任大偉說,因為新冠疫情,過去兩三年,在中國的外國人大量減少,他知道的人中就有一大半人離開了中國, 而中國也變成了一個跟外界隔絕的國家。

“所以這是一個感覺與世界其他地方非常隔絕的國家。這是很奇怪的感覺,就像(回到了過去)。我1990年代中期第一次來到中國,作為一個旅行者和一個背包客。當時在許多省級城市,你知道,你會是唯一的外國人,人們盯著你看,然後衝著你說‘老外、老外’。現在我們回到那個時候。”

“我去過一個省級城市,一個比較大的省級城市,我是唯一的外國人。大家害怕外國人,他們認為我們攜帶新冠病毒。他們會把孩子拉走,因為他們不希望孩子靠近外國人,他們認為我們很髒。你坐在火車或飛機座位上,坐在你旁邊的中國乘客將要求換位置,因為他們不想坐在外國人旁邊。”

任大偉說,儘管他跟他們解釋自己已經差不多兩年多沒有離開中國。

(美國之音進行一系列採訪,反映有關美國政策的負責任的討論和觀點。被採訪人所發表的評論並不代表美國之音的立場。)

論壇